Добрый день, уважаемый читатель! С Вами Дмитрий, сегодня я расскажу об очень интересной познавательной экскурсии в музей соли в городе Соликамске Пермского края. Эта экскурсия была частью нашей 3-дневной поездки по маршруту Соликамск — Чердынь — Ныроб в праздничные дни 3, 4, 5 ноября 2018г.

Итак, стартуем в 8:00 утра 03.11.2018 с АЗС около чусовского моста, едем в сторону города Соликамска. Жизнь и название этому городу дала, как не трудно догадаться, соль. Есть летописи, согласно которым около 1430 года вологодские купцы Калиниковы построили рассолоподъёмные трубы и варницы на берегу реки Усолки. С этих первых промысловых сооружений началась история Соли Камской.

В этой статье я расскажу об одной из самых увлекательных экскурсий по Пермскому краю.

Музей соли в Соликамске.

Музей истории соли — единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества XIX века под открытым небом. Это реально существовавший и единственный полностью сохранившийся Усть-Боровской солеваренный завод, на котором добывали рассол, вываривали его и превращали в товарную продукцию — соль.

Только здесь можно увидеть всю технологическую цепочку солеварения в России XVII–XX веков. Увидеть и потрогать руками механизмы, с помощью которых работали наши прадеды, прикоснуться к столетним стенам солеварен и соляных амбаров, окунуться в атмосферу того времени. История завода началась в 1882 году, а завершилась почти век спустя: Усть-Боровской солеваренный завод был закрыт 1 января 1972 года.

Экскурсию по территории завода нам провела сотрудник музея соли, экскурсовод Зоя Александровна, которая показала нам все сооружения завода, рассказала о технологической цепочке солеваренного производства. Основные технологические сооружения солезавода — это рассолоподъемная башня, соляной ларь, варница и амбар.

В солеподъемной башне осуществлялась добыча рассола. Подъем рассола из недр производился через скважину, обсадная колонна которой (стенки скважины) была деревянная, т.е. выдолбленная в стволе дерева. Верхняя часть скважины называлась матица, ее видно на фотографии ниже. Дерево до сих пор не сгнило — подозреваю, что оно настолько просолилось, что его не берет никакой короед.

Сначала бурили скважину, затем ставили над ней башню и начинали добычу рассола. По специальным желобам рассол стекал в соляной ларь, там он отстаивался, концентрируясь в нижней части, в верхней из него испарялась часть воды. Для сохранения вертикальности стен ларя через равные промежутки они подпирались вертикальными бревнами и стягивались деревянной обжимной рамой. Бревна и стяжка хорошо видны на фото ниже. Такая конструкция позволяла посредством установки специальных деревянных клиньев на ее углах регулировать степень сжатия стен в зависимости от заполняемости ларя рассолом.

Лари были связаны с варницами подземными деревянными трубами большого сечения, по которым рассол выпускался через отверстия в нижней части ларя. Часть такой трубы видна на фото ниже.

Соляных ларей на заводе было несколько, один из них — Михайловский ларь — находится в Хохловке, а здесь на сользаводе остался Александровский соляной ларь, о чем говорит табличка ниже:

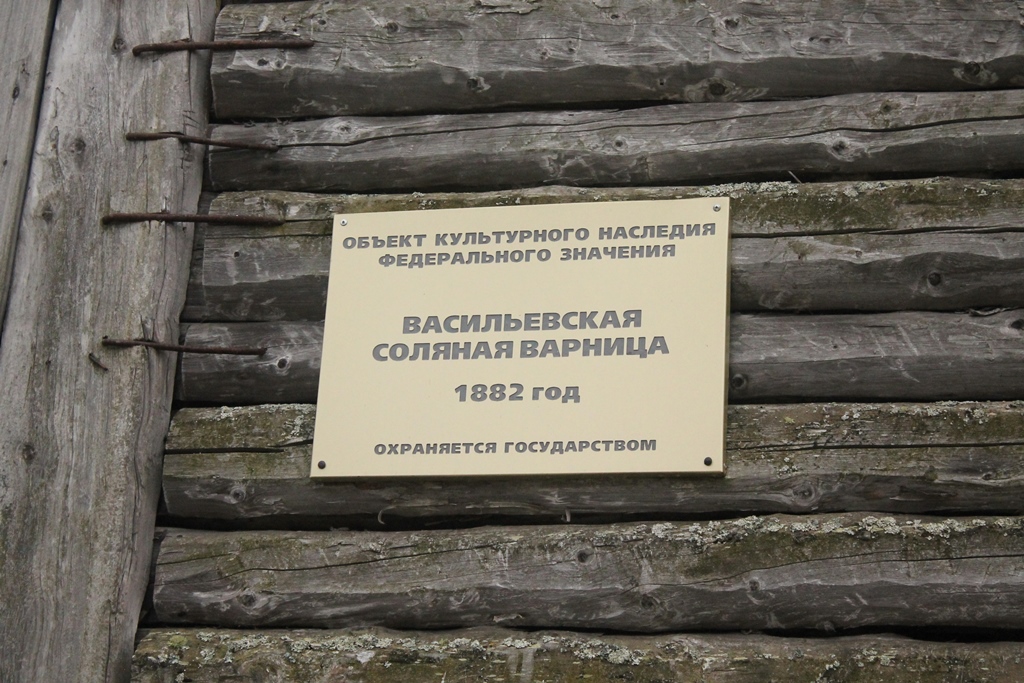

Из соляного ларя концентрированный отстоявшийся рассол поступал в варницу. Основное ее назначение — получать товарную соль. На сользаводе находится Васильевская соляная варница — см. на фото ниже.

Соляная варница — основное сооружение солезавода На фото ниже — здание варницы.

Основной элемент варницы — печь. Выварка соли происходила при поддержании равномерного тихого жара в печах.

Соль вываривалась на цыренах – своеобразных огромных противнях, см. на фото ниже. Рассол на цырен подавался непосредственно во время варки. В результате медленного кипения рассола образовывалась откристаллизовавшаяся соль. Её собирали специальными скребками в углы цырена, откуда она подавалась деревянными лопатами на деревянные настилы – полати (см. на фото). На них соль продолжала досушиваться. Выварка одной партии соли продолжалась непрерывно около суток. Подряд вываривалось 20-25 партий соли, после чего цырен чистился от соляного осадка и вновь загружался рассолом.

Цирены изготавливались из листов железа толщиной 12 мм, которые сшивались между собой с помощью заклёпок. Кузнец – цыренщик был необходимым человеком на заводе. Только в 1940 году клёпаные цырены были заменены на сварные. На фото ниже — фрагмент цырена на заклепках.

Готовую соль грузили в мешки, которые рабочие-соленосы уносили в специально построенные амбары. Соленосами были и мужчины и женщины. Мешок с мужской нормой весел 5 пудов (80 кг), женщины таскали мешки весом 3 пуда (48 кг).

В статье о памятнике Пермяк-соленые уши, я очень подробно рассказал о знаменитом прозвище пермяков. Здесь, на сользаводе, это прозвище обрело реальную смысловую нагрузку. Пудов на пять…

Следующее сооружение в технологической цепочке соледобычи — соляной амбар, в котором накапливался годичный запас соли для её последующей отправки водным путём. Амбар ставили у самой воды на ряжи — бревенчатые клетки. Они служили не только фундаментом для амбара, но и охраняли соль от намокания во время разлива реки. На территории музея соли в Соликамске соляной амбар выглядит так:

Соляной амбар представлял из себя гигантское по тем меркам сооружение. На территории солезавода это было самое большое здание. Целый год туда носили соль — готовили ее для отправки на Нижегородскую ярмарку. Весной по высокой воде баржи вплотную подходили к соляному амбару и все рабочие солезавода направлялись на погрузку соли.

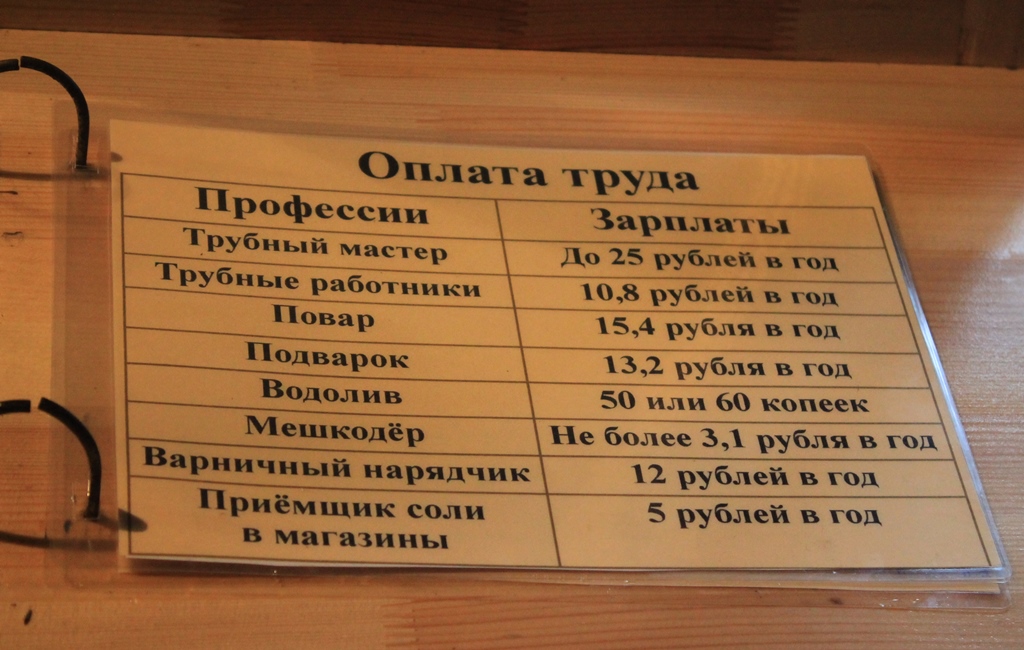

Интересный перечень об уровне зарплаты рабочих солезавода — см. на фото ниже.

Интересно было узнать, кто такой мешкодёр. Долго думали, мучали расспросами экскурсовода, в конце концов выяснили, что это был рабочий, который держал мешок, пока в него лопатами насыпали соль. А он этот мешок время от времени встряхивал — дёргал. Вот поэтому и мешкодёр. 🙂

Посмотрев все постройки сользавода, мы продолжили экскурсию уже в конторе сользавода — сейчас это основное здание музея соли. Основной Экспонат этого музея — конечно же Соль и все,что с ней связано.

В музее есть отдельный зал с предметами домашней утвари и быта рабочих солезавода. К слову, рабочие жили достаточно хорошо, но недолго. Средняя продолжительность жизни рабочих солезавода составляла 47-48 лет. Сказывались тяжелые условия труда, отсутствие медицины и профсоюзов.

Порадовала богатая коллекция солонок, фото некоторых см. ниже:

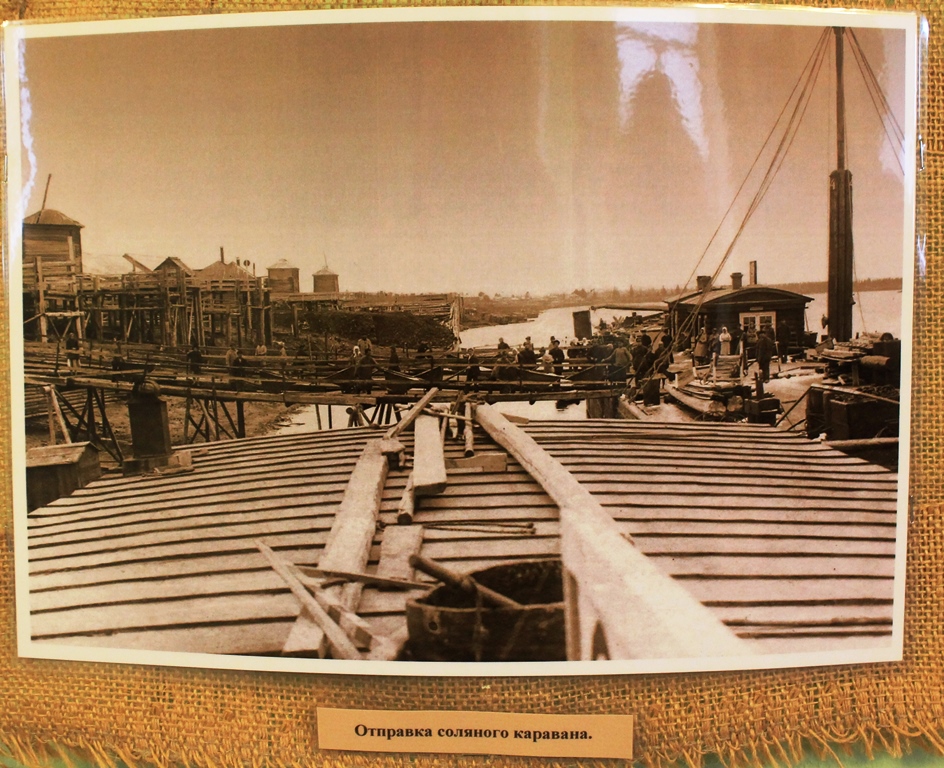

В музее есть старые фотографии процесса добычи соли. Вот, например, фотография Отправка соляного каравана (см. ниже). На ней запечатлен момент погрузки соли на баржу.

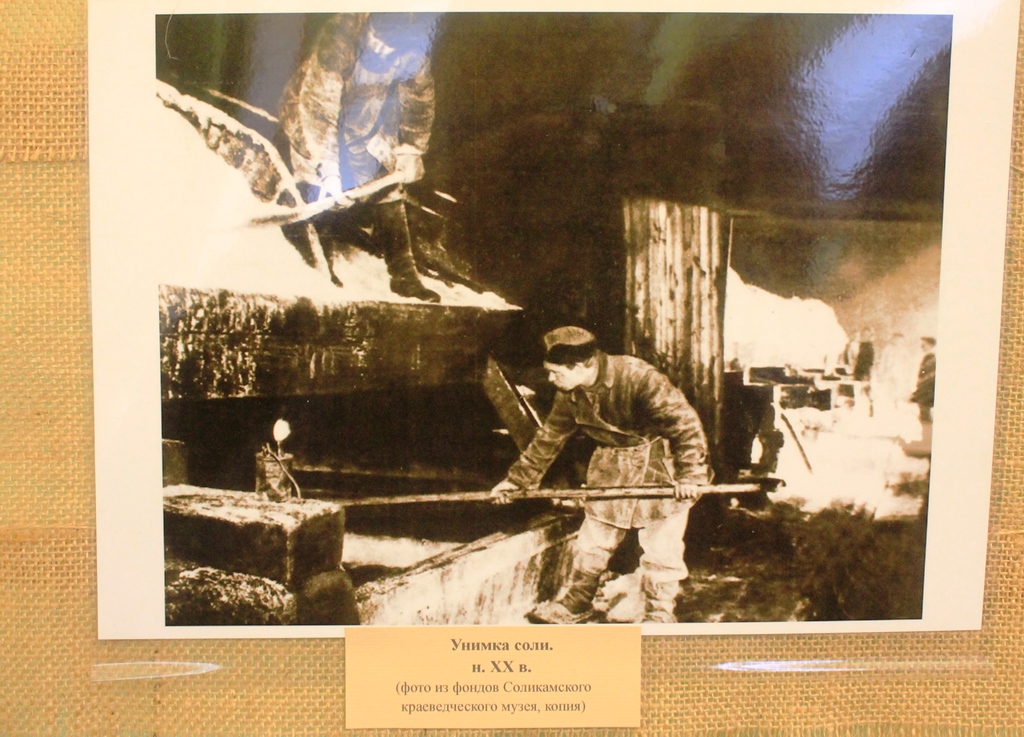

На следующей фотографии показан труд рабочих в соляной варнице, а именно процесс «унимки соли«. Что значит «унимка«?Варницу открывали, охлаждали цирен (противень, где выварилась соль) и освобождали палати над ним от предыдущей соли. Затем вываренную соль из цирена сгребали скребками (греблом) к бортам цирена, а затем выбрасывали лопатами на настилы или «полати», устроенные над циреном на перекладинах, где она досушивалась. Потом цирен чистили, топили печь, заливали новый рассол, ждали пока вода из рассола выпарится и весь процесс повторялся.

По окончании экскурсии мы тепло поблагодарили Зою Александровну за ее рассказ, погуляли и пофотографировались на территории музея соли. Надо сказать, что на территории музейного комплекса есть масса интересных арт-объектов, рассказ о которых — это отдельная песня. Мы просто сделали несколько фотографий на их фоне:

Это арт-объект Ангел (см. ниже). Считается, что если загадать желание и ударить в колокольчик — оно исполнится.

Мы, конечно же, сразу загадали свои желания (фото ниже):

А вот волшебное соленое ухо. Для тех же целей — туда шептать…

Потом прогулялись до реки Камы (она в 2-х минутах ходьбы), сфотографировали здание музея:

Затем по подсказке нашего экскурсовода нашли очень неплохую кафешку и плотно пообедали (гостиница «Вега» по адресу: ул. Степана Разина, д.4, совсем рядом с музеем соли). Впереди нас ждали еще 93 км до Чердыни. О гостеприимной Чердыни и о посещении чудодейственных источников читайте в следующей статье.

Где находится музей соли, можно посмотреть на этой карте:

Адрес музея соли: г.Соликамск, ул. Газеты Звезда — 2

Экскурсию можно заказать по телефонам: +7 (342 53) 3‑43-97, +7 (34253) 3‑43-98

Всего доброго, хорошего Вам настроения! Здоровья главное! С Вами был Дмитрий.